Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.

|

KARL-LEISNER-JUGEND |

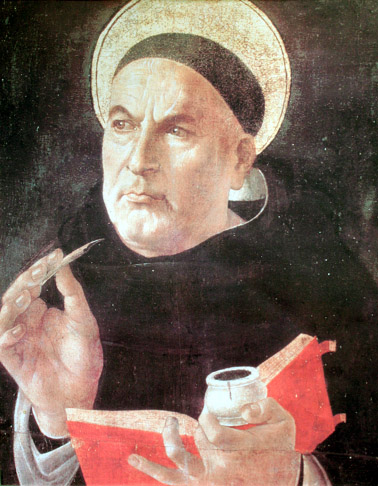

Die Gottesbeweise des Thomas von Aquin

|

Das erste Problem, das im Zusammenhang mit den Gottesbeweisen zu klären ist, ist die Frage nach dem Beweis selber. Was ist ein Beweis? Und wann soll ein Beweis als "schlüssig" gelten?

Wir kennen sicher die Situation, dass jemand mir etwas "beweisen" will und ich am Schluss seiner Ausführungen alles Gesagte beiseite schiebe mit den einfachen Worten: "Für mich beweist das gar nichts...". Da kommt natürlich Frust auf, und manchmal zweifeln wir daran, ob man überhaupt etwa beweisen kann. Um diesem Frust aus dem Weg zu gehen, haben sich viele Zeitgenossen schon darauf verständigt, dass zumindest in Bezug auf Gott "jeder glauben soll, was er will - beweisen kann man da nichts". Aber das ist ein primitive Flucht. Wenn es um die Wirklichkeit geht (ob nun die Wirklichkeit eines Gottes oder die Wirklichkeit des Kaffees, der vor mir steht), geht es nicht um Glauben, sondern um Erkenntnis.

Bei den "Gottesbeweisen" geht es also zunächst um die Frage, wie ich zur Erkenntnis kommen kann, ob es Gott gibt. Deshalb hat Thomas von Aquin seine Gedanken auch nicht "Gottesbeweise" genannt, sondern "Wege der Gotteserkenntnis".

Wir müssen also zunächst fragen, ob eine Erkenntnis und deren Erkenntnisweg zwingend ist. Falls das der Fall sein sollte, haben wir einen Beweis, so wie wir diesen Begriff gerne verwenden: Wir können anderen, die abweichender Ansicht sind, unsere Erkenntnis beweisen.

Eine Erkenntnis ist dann zwingend, wenn zunächst die Ausgangsdaten (Voraussetzungen) gesichert sind und daraus logisch korrekt eine neue Erkenntnis geschlossen wird. Umgekehrt kann ein Beweis also dadurch angezweifelt werden, indem die Ausgangsdaten in Frage gestellt werden oder ein Fehler im Schlussverfahren nachgewiesen wird.

Bei den alltäglichen Diskussionen scheint es in der Regel um das Schlussverfahren zu gehen ("Das ist doch logisch!" - "Also ist doch bewiesen...!); tatsächlich kommen wir viel häufiger zu unterschiedlichen Ergebnissen, weil wir bereits die Voraussetzungen anders gesetzt haben.

Aber diese Frage nach Beweis und Beweiskraft habe ich schon vor einiger Zeit

in einer anderen Katechese beleuchtet. Bevor Du also in dieser Katechese weiterliest,

empfehle ich Dir dringend, zunächst in der grundsätzlichen Betrachtung

zu den Beweisen nachzulesen:![]() „Kann man Gott beweisen?". Dort

wirst Du nämlich feststellen, dass die Erkenntniswege des Thomas von

Aquin keineswegs absolut zwingend sind. Aber dort lernst Du auch, dass es

absolut zwingende Beweise in der realen Welt sowieso kaum gibt.

„Kann man Gott beweisen?". Dort

wirst Du nämlich feststellen, dass die Erkenntniswege des Thomas von

Aquin keineswegs absolut zwingend sind. Aber dort lernst Du auch, dass es

absolut zwingende Beweise in der realen Welt sowieso kaum gibt.

Die zweite Frage, die wir uns vorweg stellen müssen, ist, was wir denn unter „Gott" verstehen. Daran kranken die meisten Betrachtungen der Gottesbeweise, denn die Leser erwarten erstens einen zwingenden Beweis (den es so nicht gibt) und zweitens einen Beweis, der direkt zum christlichen, personalen Gott führt. Auch dieses können die thomistischen Beweise nicht liefern.

In seinem (nicht sonderlich lesenswertem) Buch "Gotteswahn" legt Richard Dawkins dazu ein sauberes Fundament, indem er definiert, was göttlich wirklich bedeutet (für Dawkins - aber auch für Thomas oder grundsätzlich):

„Der entscheidende Unterschied zwischen Göttern und gottähnlichen Außerirdischen liegt nicht in ihren Eigenschaften, sondern in ihrer Entstehungsgeschichte." (Der Gotteswahn, S. 106).

Demnach sind Götter - per definitionem - Wesen (ob intelligent oder strohdoof, das mag vorläufig dahingestellt bleiben), die ursprungslos sind.

Mehr wollen wir - und will auch Thomas nicht wissen: Gibt es in diesem Sinne einen Gott - also ein ursprungsloses Wesen?

Bleiben wir bei Dawkins: Auf den Seiten 108 und 109 seines Buches "Gotteswahn" übersetzt er die thomistischen Gottesbeweise in eine moderne Sprache. Dabei verlieren die Beweise zwar eine ganze Menge ihrer denkerischen Schärfe, aber für unsere Zwecke reicht es noch gerade aus:

1. Der unbewegte Beweger. Nichts bewegt sich, ohne dass es zuvor einen Beweger gibt. Das führt zu einer Regression (einem "Rückgriff"), und Gott ist der einzige Ausweg. Irgendetwas muss die erste Bewegung veranlasst haben, und dieses Etwas nennen wir Gott.

2. Die Ursache ohne Ursache. Nichts wird von sich selbst verursacht. Jede Wirkung hat eine vorausgehende Ursache, und wieder landen wir in der Regression. Diese muss durch eine erste Ursache beendet werden, die wir Gott nennen.

3. Das kosmologische Argument. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der keine physikalischen Objekte existierten. Da heute aber physikalische Gegenstände vorhanden sind, muss irgendetwas Nichtphysikalisches sie ins Dasein gebracht haben, und dieses Etwas nennen wir Gott.

Nochmal für alle Philosophen unter den Lesern: Diese Wiedergabe der „Wege der Gotteserkenntnis" sind ziemlich platt. So versteht Dawkins anstelle von „Veränderung" nur „Bewegung", anstelle von „Sein" spricht Dawkins von „physikalischen Objekten", anstelle von „Notwendigem Sein" übersetzt Dawkins „Nichtphysikalisches" - usw. Ich denke aber, dass wir Dawkins' Übersetzung dennoch so stehen lassen können. Für unseren Gedankengang reicht es.

Alle Gottesbeweise des Thomas von Aquin (und auch die Widerlegung des Beweises von Anselm) im Original (lat./dt.) findest Du hier:http://12koerbe.de/pan/st1qu2.htm

Die Kritik an diesen drei Wegen der Gotteserkenntnis, die Dawkins liefert, hilft uns nun, ein häufiges Missverständnis zu beseitigen - nur darum soll es in dieser Katechese gehen:

„Alle drei Argumente stützen sich auf den Gedanken der Regression und greifen auf Gott zurück, um sie zu beenden. Sie gehen von der völlig unbewiesenen Voraussetzung aus, dass Gott selbst gegen die Regression immun ist." (Dawkins Gotteswahn, S. 109).

Dawkins wehrt sich gegen die Behauptung, mit den Gottesbeweisen durch Regression könne man einen wirklichen GOTT beweisen (und hat dabei natürlich den christlichen, allmächtigen und allwissenden Gott vor Augen). Die Frage, die Thomas von Aquin mit seinen ersten drei "Wegen der Gotteserkenntnis" aufwirft, ist aber nicht, durch was die Regression beendet wird. Sondern schlicht, ob alles einen Anfang haben muss (also: Ob die Regression beendet wird). Falls die Antwort „Ja" sein sollte, vergeben wir lediglich ein „Etikett": Wir nennen, das, was unverursacht immer schon war, „Gott".

Aristoteles - von dem Thomas den Beweis übernommen hat - geht beispielsweise von 47 unbewegten Bewegern aus; dies leitet er aus den Planetenbewegungen ab.

Von mir aus kann es auch am Anfang geknallt haben, dass uns die Ohren jetzt noch (bei 2,725 Kelvin) dröhnen. Wenn der Urknall nun wirklich unverursacht war, dann müssen wir ihn eben „Gott" nennen.

Oder davor hat ein großes grünes Männchen den Böller gezündet, der das Universum hat knallen lassen. Wenn das große grüne Männchen selbst keine Ursache hat, dann müssen wir es „Gott" nennen.

Oder... was auch immer die erste Ursache war - wir nennen sie Gott.

Tatsächlich ist mit dem Gedankengang des Thomas überhaupt noch nichts darüber gesagt, wie dieser Gott aussieht, was er ist oder denkt (oder ob er überhaupt denkt). Sondern nur, dass das, was nicht verursacht ist, „Gott" ist.

Im Grunde wendet Thomas genau das Prinzip an, das auch Dawkins aufgestellt hat: Alles, was einen Anfang hat, ist natürlich. Alles, was anfangslos ist, ist übernatürlich - oder „Gott". Eigentlich sind Dawkins und Thomas sich einig (... aber Dawkins will es nicht wahrhaben).

Das heißt nicht, dass die Gottesbeweise des Thomas von Aquin nicht noch weiter hinterfragt werden dürfen. Es stellen sich im Gegenteil viele Fragen: Hat das Sein an sich einen Anfang? Oder ist es schon immer und ewig gewesen? Oder, exakter: Kann man die Rückführung der Bewegung, der Ursache oder Existenz auf immer wieder davor Liegendes anwenden - unendlich? Oder hat die Regression ein Ende? Ja, muss sie nicht ein Ende haben? Dann gibt es auch Gott. (Wer oder was immer das sein mag.)

Eigentlich ist unsere kleinste Katechese damit schon beendet - und für viele Kritiker der thomistischen Gottesbeweise hat diese Nuance den Charakter der Beweise vollständig umgekrempelt. Aber die Frage, wie denn dieser "Gott" ist, soll uns noch zu einem nächsten Gedanken führen.

Thomas hat ja nicht nur drei Gottesbeweise gesammelt, sondern fünf. Und er vierte und fünfte Gedankengang offenbart dann schon ein wenig mehr über diesen "unbewegten Beweger".

Bei Dawkins lautet der vierte Weg zur Gotteserkenntnis folgendermaßen:

4. Das Argument der Stufungen. Wir beobachten, dass die Dinge in der Welt unterschiedlich sind. Es gibt beispielsweise Abstufungen von Tugend oder Vollkommenheit. Aber solche Abstufungen können wir nur durch den Vergleich mit einem Maximum beurteilen (kursiv von mir! - P.) Menschen können sowohl gut als auch schlecht sein, also kann das Maximum des Gutseins nicht in uns liegen. Es muss ein anderes Maximum geben, das den Maßstab der Vollkommenheit bildet, und dieses Maximum nennen wir Gott. (S. 110)

Und wieder hilft uns Dawkins' Unverständnis, ein allgemeines Missverständnis

zu benennen: Denn Dawkins scheint in seiner Kritik nicht wirklich zu begreifen,

was „Vollkommenheit" bedeutet. (Er schließt aus der Tatsache,

dass Menschen unterschiedlich riechen, dass es nach Thomas einen "obersten

Stinker" geben müsse). Dawkins scheint unter Vollkommenheit

einfach nur „Maximum" zu verstehen. Aber ein Denker wie Thomas

unterscheidet schon „Maximum" von „Vollkommenheit".

Böse sein ist immer unvollkommen. Ebenso das „Stinken".

Wir können nicht deshalb auf Gott schließen, weil die Welt

ungeordnet verschieden ist. Sondern, weil wir urteilen und

an sich losgelöste Dinge mit unterschiedlichen Eigenschaften in eine

Werte-Reihenfolge bringen, brauchen wir einen Maßstab.

Diesen Maßstab zur Bewertung (nicht für eine

- bspw. rein chemische - Ordnung, wie z.B. das Periodensystem der Elemente)

leitet sich von einem Vollkommenen ab - das wir Gott nennen.

Und damit haben wir dann doch eine inhaltliche Aussage über den "unbewegten Beweger": Er ist vollkommen. (Vorsicht: In welcher Hinsicht Gott vollkommen ist, bleibt zunächst noch offen. Aber man kann sich ja darüber unterhalten).

Das fünfte Argument entnehmen wir besser nicht der Übertragung des R. Dawkins, da er in diesem Weg die Grundlage für das Intelligent Design sieht, und darauf reagiert Dawkins nunmal allergisch. Lesen wir diesen Fünften Weg in einer wortgetreuen Übersetzung:

5. Das teleologische Argument: Der fünfte Beweisgang wird genommen aus der Steuerung der Dinge. Wir sehen nämlich, dass gewisse Dinge, die der Erkenntnis ermangeln, etwa die Naturkörper, ins Werk gesetzt sind auf ein Ziel hin, was dadurch einleuchtet, dass sie immer oder häufiger auf gleiche Art ins Werk gesetzt werden, so dass das folgt, was das Beste ist.

Daher ist offensichtlich, dass sie nicht zufällig, sondern aus Absicht zum Ziel gelangen. Das aber, was keine Erkenntnis hat, strebt nicht nach einem Ziel, es sei denn, es ist gelenkt von irgendeinem Erkennenden oder Intelligentem, wie der Pfeil vom Schützen. Folglich IST ein Intelligentes, von dem alle Naturdinge auf ein Ziel zugeordnet werden, und das nennen wir "Gott".

Thomas geht von der Beobachtung aus, dass die Dinge (und eben nicht, wie Dawkins meint, die Lebewesen), die selbst keine Erkenntnis haben, auf ein Ziel ausgerichtet sind; sich zielgerichtet verhalten. Wenn das auch für Dinge gilt, die selbst keine Erkenntnis und Willen haben, muss jemand anderes sie ausgerichtet haben.

Mit „Intelligent Design" hat dieser Gottesbeweis nur gemeinsam, dass er einen intelligenten Schöpfer annimmt. Ansonsten geht Thomas nicht von der Gestalt oder Komplexität der Lebewesen aus, sondern von dem zielgerichteten Verhalten aller Dinge. Das ist natürlich keine naturwissenschaftliche Größe, sondern eine menschliche Einschätzung.

So sagen wir gelegentlich - umgangssprachlich - dass die menschliche Pupille sich verkleinert, wenn zuviel Licht ins Auge fällt, um die Netzhaut zu schützen. Das mag menschlich gesehen korrekt beobachtet sein; naturwissenschaftlich macht eine solche Aussage keinen Sinn (denn die Pupille macht sich tatsächlich gar keine Sorgen um die Netzhaut. Sie weiß noch nicht einmal, dass es eine Netzhaut gibt). Der Biologe stellt nur fest, dass Pupille sich so verhält, weil es einen Mechanismus gibt, der zu einem solchen Resultat führt.

Ob wir diesen fünften Weg noch als beweiskräftig ansehen, hängt weniger von der Logik des Beweises ab, sondern vielmehr von der Einschätzung der Voraussetzung: Verhalten sich die Dinge tatsächlich zielgerichtet? Reden wir nicht nur so, sondern erkennen wir tatsächlich in den Dingen eine Absicht...?

Thomas stellt mit seinen Gottesbeweisen eine ganze Reihe von Fragen, die wirklich diskussionswürdig sind - zu denen wir aber in einer Diskussion oft nicht kommen, weil wir an den o.g. Missverständissen hängen bleiben. So stellt sich zum Beispiel die Frage: Eine Welt ohne Gott hieße eine Welt, die keinen Anfang hat - kein Ideal - kein Ziel. Das hieße (für die ersten drei Beweise) z.B. eine unendliche Regression. Ist das denkbar?

Die Antwort, auf die Thomas kommt, ist philosophisch gut fundiert. Sie führt aber allerhöchstens zu einem „unbewegten Beweger", einer „unverursachten Ursache", einem "vollkommenen Maßstab" oder einem "innewohnenden Ziel" etc.

Thomas gibt selber zu, dass das nur die Frage nach der Existenz einer Wesenheit ist, die wir „Gott" nennen - und diese ziemlich blutleer und hohl bleibt. Die Frage, wie diese Wesenheit beschaffen ist, ist eine neue Frage. Thomas sieht das selbst und hat eben nur einen ersten Schritt getan.

Thomas: „In Bezug auf die göttliche Wesenheit aber muss zuerst betrachtet werden, ob Gott IST;

zweitens, wie er ist, oder vielmehr, wie er nicht IST;

drittens werden diese Aspekte zu betrachten sein, die zu seinem Wirken gehören, nämlich Weisheit und Wille und Macht." (Summa Theologiae, qu. 2)

Wer will, kann in der Summa Theologica nachlesen, wie Thomas fein säuberlich auch noch Schritt zwei und drei behandelt... aber auch für uns gilt: Immer schön eine Frage nach der anderen. Die nächsten Fragen sollen ein anderes Mal besprochen werden.