Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.

|

KARL-LEISNER-JUGEND |

Die historischen Vergehen der Kirche

|

Im zweiten Weltkrieg meldet spät nachts ein Funker seinem General eine feindliche, abgefangene Botschaft: »Angriff … im vollen Gang…« Der General will sofort Nachtalarm geben und seine Truppe im Feld in Sicherheit bringen. Doch der Funker gibt zu Bedenken: Könnte sich die Meldung nicht auch auf den Krieg als Ganzen bezieht? Seit Monaten befindet sich ja der feindliche »Angriff im vollen Gang«? Der General zögert. Einiges spricht für die Auffassung des Funkers – aber es gibt keine Beweise dafür. Was soll er tun?

Wie würden Sie entscheiden?

[ ] Ich gebe Alarm

[ ] Ich warte ab?

Ganz ähnlich liegt der »Fall Galilei«.

Bis ins 17. Jahrhundert hielt man weithin die Erde für den Mittelpunkt des Weltalls. Auch die Bibel schien dieses »ptolemäische Weltbild« (benannt nach dem Astronom Ptolemäus 87-150 n. Chr.) zu vertreten. So heißt es in 1 Chr 16,30: »Gott begründet den Erdkreis unbeweglich«.

Gegen diese allgemeine Überzeugung veröffentlichte Nikolaus Kopernikus, Domherr von Frauenburg in Preußen, im Jahr 1543 sein Werk Revolutiones (zu Deutsch: Umdrehungen), in dem er die These vertrat, die Erde drehe sich um die Sonne. 67 Jahre vor Galileo! Niemand nahm Anstoß daran. Das Buch war sogar ausdrücklich Papst Paul III. gewidmet. Kopernikus formulierte seine Überlegungen vorsichtig als wissenschaftliche Hypothese, die zahlreiche Beobachtungen am Himmel besser erkläre als das ptolemäische System.

Die neue Theorie verbreitete sich schnell an den Universitäten des christlichen Abendlandes. An der spanischen Universität Salamanca wurde seit 1561 Astronomie parallel nach Ptolemäus und nach Kopernikus gelehrt, ab 1596 nur noch nach Kopernikus (14 Jahre vor Galilei!). Solange das vorerst noch unbewiesene System wissenschaftlich sauber als Hypothese präsentiert wurde, hatte die Kirche damit keine Schwierigkeiten. Denn – so erklärte der hl. Kardinal Robert Bellarmin, der gegenüber der neuen Theorie durchaus aufgeschlossen war im Jahre 1589: »So lange für die Richtigkeit des kopernikanischen Weltbildes keine unumstrittenen Beweise vorliegen, wäre es unvernünftig, unseren Zeitgenossen dieses System aufzwingen zu wollen.«

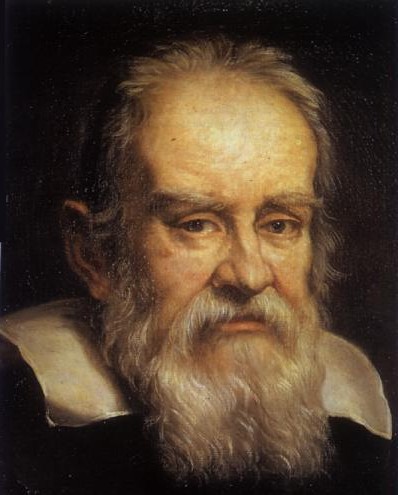

Galileo Galilei (1564-1642) hatte zuerst jahrelang selbst das ptolemäische Weltbild vertreten, zuletzt noch 1606 in Padua. Erst ca. 1610 wechselte er auf die Seite des Kopernikus. Er führte folgende Argumente an:

- Die Planeten nähern und entfernen sich periodisch von der Erde.

- Die Sonnenflecken zeigen eine Drehung der Sonne um sich selbst an.

- Das Meer folgt regelmäßigen Gezeiten.

Der Grund des Konfliktes Galileis mit der Kirche lag anderswo: Die Bibel beschreibt die Erde als den Mittelpunkt des Weltalls. Damit war für die Kirche die Sache fürs erste klar. Zwar hatte man bereits öfters festgestellt, dass die Heilige Schrift die Dinge nicht immer so beschreibt, wie sie in sich sind, sondern so, wie sie uns Menschen aus unserer Perspektive erscheinen.

So nennt die Bibel z.B. den Hasen einen »Wiederkäuer« (Deut 14,7), obwohl er zu dieser Gattung biologisch gesehen gar nicht gehört. Aber sein Schnuppern erscheint uns als ein beständiges Wiederkäuen.

Die Kirche rückt vom wörtlichen Sinn einer Bibelstelle immer dann ab, wenn eindeutige Beweise für die Notwendigkeit dieses Abrückens vorliegen (was beim Hasen recht einfach war). Alles andere wäre eine willkürliche Bibelinterpretation.

Darum vertrat die Kirche im Fall Galilei folgende Position: Nach dem unmittelbaren Wortsinn der Heiligen Schrift steht die Erde im Mittelpunkt. Wollte man zugestehen, dass diese Bibelstellen nicht das wirkliche Verhältnis der Erde zur Sonne, sondern nur die Sichtweise von uns Menschen beschreiben, so müsse man dafür die notwendigen Beweise liefern. Man lehne es nicht ab, über das kopernikanische Weltbild als Hypothese zu reden, aber für eine offizielle Änderung des Verständnisses der Heiligen Schrift brauche man echte Beweise.

Kardinal Bellarmin, der berühmteste Kirchenmann im Streit mit Galilei, formulierte die kirchliche Position wie folgt:

Wenn es wirklich einen Beweis dafür gäbe [nämlich für das kopernikanische Weltbild], (…) dann müssten wir bei der Auslegung der Stellen der Heiligen Schrift, die das Gegenteil zu lehren scheinen, die größte Umsicht walten lassen und lieber sagen, wir verständen sie nicht, als eine Anschauung für falsch zu erklären, die als wahr bewiesen wurde.

Keine Spur von grundsätzlicher Ablehnung, aber Vorsicht. Doch Galilei konnte keine zwingenden Beweise für das kopernikanische Weltbild vorlegen. Darum der Kardinal weiter:

Ich bin indessen der Meinung, es gebe keinen solchen Beweis, da mir keiner vorgelegt wurde. Darzutun, dass die Phänomene gut erklärbar seien, wenn man die Sonne im Zentrum der Welt [d.h. des Universums] annimmt, ist nicht das gleiche wie darzutun, dass die Sonne sich de facto im Mittelpunkt und die Erde sich in den Himmelsräumen befindet. Ich glaube, dass es im ersten Fall einen Beweis geben mag, habe aber die größten Bedenken, was den zweiten betrifft, und im Zweifelsfall soll man die Schrift, wie sie von den heiligen Vätern ausgelegt wurde, nicht verlassen.

Genau das war der Punkt: Im Zweifelsfall, d.h. solange es keine notwendigen Argumente für ein Abweichen vom oberflächlichen Sinn der Schriftworte gab, wollte die Kirche »zur Sicherheit« an der alten Auffassung festhalten.

Soll der General den Funkspruch wörtlich verstehen und seine Kompanie wecken, oder im weiteren Sinn und alle weiterschlafen lassen? Solange er keine wirklichen Beweise für die zweite Möglichkeit hat, wird er Alarm schlagen. Alles andere wäre unverantwortlich. Und doch handelt er sich damit vielleicht den Unwillen der gesamten Kompanie wegen eines Fehlalarms ein.

So jedenfalls ist es der Kirche gegangen, als sie Galilei nach mehrmaliger Mahnung zur Zurückhaltung verurteilt hat. Sie hat am wörtlichen Sinn der Schrift festgehalten, weil ihr niemand (auch Galilei nicht) notwendige Argumente liefern konnte. Also aus guten Gründen, leider aber – wie wir heute wissen – irrtümlicher Weise. Kann man die Kirche deswegen tadeln? Nein, es war eine vernünftige Reaktion. So wie die meisten Leser wohl die Option »Alarm« gewählt haben, genauso hat die Kirche vor 450 Jahren im Fall Galilei entschieden.

Nur auf diesem Hintergrund lässt sich richtig einordnen, warum die Kirche am 5. März 1616 erklärte, die Beweglichkeit der Erde sei eine »falsam illam doctrinam [...], divinaeque Scripturae omnino adversantem« – eine »falsche Lehre und der Heiligen Schrift gänzlich entgegengesetzt«. Galileo wurde weder namentlich erwähnt, noch äußerte man sich zu astronomischen Argumenten. Man stellte lediglich fest, das kopernikanische Weltbild stünde im Widerspruch zum wörtlichen Text der Bibel. Damit ließ man den Weg offen, bei zwingenden wissenschaftlichen Argumenten für das kopernikanische Weltbild später die Heilige Schrift in einem weiteren Sinn zu interpretieren.

Diesem Urteil stimmte Galilei 1616 auch zu. Als er jedoch 1632 in seinem recht polemischen Werk Dialogo nochmals seine Hypothesen als bewiesene Tatsachen darstellte, sah sich die Inquisition erneut zum Einschreiten gezwungen. Die kirchliche Druckerlaubnis für das Buch war bereits erteilt, jedoch unter der Voraussetzung, dass er seine Thesen nicht schon als bewiesen, sondern als Erklärungsmöglichkeiten darstellte. Doch Galilei hielt seine Korrekturzusagen nicht ein. Erst der Verurteilung am 22. Juni 1633 beugte er sich und widerrief seine Aussagen.

Damit stellte sich die Kirche nicht gegen die Naturwissenschaften, sondern verlangte nur eine »saubere« Argumentation. Auch wenn Galilei intuitiv das richtige getroffen hatte, die wissenschaftliche Beweiskraft seiner Argumente hat er verkannt. Bereits 1908 bestätigte kein Geringerer als der Physiker Pierre Duhem, dass »die Logik auf der Seite Osianders, Bellarmins und Urbans VIII. war, und nicht auf der Keplers und Galileis; die ersteren haben die eigentliche Bedeutung der experimentellen Methode erkannt, die letzteren haben sie missverstanden«.

Ist der »Fall Galilei« ein Beweis der Gegnerschaft zwischen Kirche und Wissenschaft? Nein, im Gegenteil. Es ist ein Beispiel des Verantwortungsbewusstseins der Kirche gegenüber der ihr anvertrauten Offenbarung Gottes und zugleich für die genaue Prüfung (und ggf. auch Anerkennung) der Ergebnisse der Naturwissenschaften innerhalb ihrer Grenzen.

Entgegen anders lautenden Behauptungen, weiß man heute: Galilei wurde nie gefoltert. Galilei war nie in schwerer Haft oder in Ketten gefesselt. Während seines Prozesses in Rom weilte er in den Palästen seiner Freunde (im Palazzo Medici), nach seiner Verurteilung in der privaten Villa »Il Giojello« (»Das Juwel«) des Erzbischofs von Siena.

Die naturwissenschaftliche Forschung erhielt durch den Galilei-Prozess keinerlei Rückschlag. Galilei selber publizierte fünf Jahre nach seiner Verurteilung ohne kirchliche Behinderung seine Discorsi, die seinen wissenschaftlichen Ruhm eigentlich erst wirklich begründeten.

Der naturwissenschaftliche Irrtum der Kirche im Fall Galilei widerspricht nicht dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Nur in Fragen des Glaubens und der Sitte ist dem kirchlichen Lehramt Unfehlbarkeit verheißen. In allen anderen Bereichen war und ist Irrtum möglich.

Die berühmten Worte »…und sie bewegt sich doch«, die Galilei nach seiner Abschwörung gesprochen haben soll, sind von Historikern als Legende entlarvt.

- Brandmüller, Walter: Galilei und die Kirche. Ein »Fall« und seine Lösung. Aachen: MM-Verlag, 1994.

- HESEMANN, MICHAEL: Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte. Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2007, 200-213 (Kapitel XVII. Galileo Galilei).

- Nota bene: Die wörtlichen Zitate dieses Artikels sind aus den genannten Werken übernommen.