Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.

|

KARL-LEISNER-JUGEND |

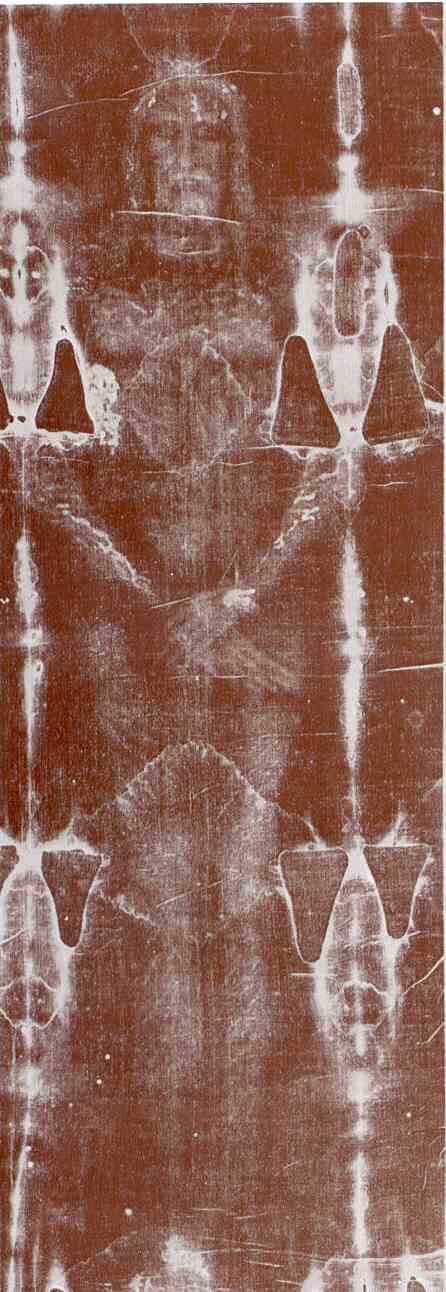

Hat Jesus wirklich gelebt? - Das Turiner Grabtuch

|

Am 28. Mai 1898 wurde der Turiner Ratsherr und Rechtsanwalt Secondo Pia, ein geschätzter Amateurfotograf, eingeladen, das Turiner Grabtuch - zum ersten Mal in der Geschichte - zu fotografieren. (...) Secondo Pia hatte mit seinem außergewöhnlichen Foto nicht viel Freude, denn kaum war es durch die Zeitungen in alle Welt verbreitet worden, bildeten sich auch schon zwei Fronten völlig gegensätzlicher Interpretationen.

Statt das Phänomen wissenschaftlich zu untersuchen, verkündeten die einen lautstark die Offenbarung eines Wunders, während viele andere den Anwalt Pia beschuldigten, das Foto manipuliert zu haben. So bestätigte sich wieder einmal, dass die Menschen, auch wenn sie gegensätzlichen Parteien anhängen, sich in vielem doch ähnlich sind. Wieder andere behaupteten, weniger gehässig, die Fotoplatten müssten schadhaft gewesen sein. Alle diese Unterstellungen, die Secondo Pia tief verletzten, hatten keinerlei Wahrheitsgehalt. Aber es dauerte mehr als 30 Jahre, dass es auch bewiesen werden konnte.

Yves Delage, Mitglied der Pariser Akademie der Wissenschaften, Anatom und Pathologe, weltanschaulich ein Agnostiker, hatte indessen die seltsamen Negative untersucht. Und er erklärte, dass sie ganz offensichtlich den Abdruck einer Leiche zeigten; die Einzelheiten würden auf eine gewaltsame, allerdings seltsame Todesursache hinweisen: auf einen Tod am Kreuz, durch Annagelung; vorausgegangen seien eine Geißelung und das Aufsetzen eines Dornenkranzes auf den Kopf. Und es sei möglich, dass es sich tatsächlich um das Abbild der Persönlichkeit handle, die von einer langen Tradition dafür benannt wird. Als Mitglied der Akademie bereitete er gewissenhaft einen detaillierten wissenschaftlichen Bericht vor, den er im April 1902 an der Akademie vortrug.

Die Akademie veröffentlichte den Bericht jedoch nicht; man stellte polemisch seine historische Kompetenz in Frage und wies die «abergläubische» Verbindung mit «der Persönlichkeit» zurück. Delage war über diese Haltung, die einen Angriff auf die vorurteilslose Objektivität seiner Arbeit bedeutete, schwer gekränkt. Er gab zu bedenken, es sei schlicht unverständlich, wie und zu welchem Zweck ein Fälscher im Mittelalter, als es noch keine Fotografie gab, ein Bild hätte herstellen sollen, das niemand sehen konnte. Aber niemand nahm diese Beobachtung ernst.

Am Abend des 3. Mai 1931 - nachdem also während 33 Jahren niemand das Objekt untersuchen hatte können - war ein weiterer Fotograf aus Turin, Giuseppe Enrie, autorisiert worden, eine zweite Serie von Fotos des Grabtuchs zu machen: um 22.30 Uhr, im Dom von Turin, diesmal offiziell und unter Aufsicht.

Die Aktion fand unter höchster Spannung statt. Viele sagten voraus, dass sich diesmal - mit fortschrittlicher Technologie, orthochromatischen Filmen, Gelbfiltern und unter öffentlicher Kontrolle - die Vorgänge von 1898 nicht wiederholen würden. Das war allerdings, wie sich sehr rasch zeigen sollte, eine voreilige Prognose.

Auf den Negativen von Giuseppe Enrie, die noch in derselben

Nacht entwickelt und gedruckt wurden, zeigte sich der Abdruck

der Leiche des Grabtuchs. Nach über 30 Jahren erfuhr

damit der jetzt über 70jährige Fotograf Seconda

Pia die Rehabilitation, die er verdiente.

Giuseppe Enrie hat übrigens das ganze Unternehmen in

einem Buch geschildert, das sinnigerweise den Titel hat: «Santa

Sindone rivelata dalla fotografia» (Das Heilige Tuch,

offenbart durch die Fotografie).

Damals schrieb jemand, es gebe in vielen Kirchen in ganz Europa Tücher, die wie das Grabtuch von Turin die Zeichnung oder das Bild eines ausgestreckten menschlichen Körpers von vorn und von hinten zeigten. Würde man eines fotografieren, kündigte man an, würde sich das in Turin eingetretene Phänomen wiederholen; es hänge eben mit einer ganz bestimmten künstlerischen Maltechnik zusammen. Die Vermutung wurde von der Presse aufgegriffen und verbreitet.

Aber sie stimmte nicht, wie sich sofort zeigen sollte. Giuseppe Enrie machte Fotos von diesen vielen Bildern. Und da es gemalte Bilder waren, waren die Negative - wie zu erwarten - in den Hell-Dunkel-Werten umgekehrt und nur schwer zu dechiffrieren.

In der über tausendjährigen Geschichte der Bilder steht das Abbild auf dem Grabtuch in Turin im Gegensatz zu jeder anderen Darstellung. Auf einem gemalten Bild werden die hervorstehenden Partien des Bildgegenstandes für gewöhnlich heller, die zurücktretenden Partien werden mit einem Schatten versehen. Das Bild des Grabtuchs ist jedoch an den hervorstehenden Partien (Nasenrücken, Knöchel der Finger) dunkel, und an den tieferliegenden Partien (Augenhöhlen, Seiten der Arme und des Gesichts) ist es hell.

Dies ist der Grund, warum das Fotonegativ, das Weiß in Schwarz und Schwarz in Weiß umkehrt, beim Grabtuch - und nur beim Grabtuch - ein unerwartet lebendiges Portrait zeigt.

In der Aufregung über die Fotos von Giuseppe Enrie konnte man von vielen wiederum hören, das Abbild sei eben ohne Zweifel auf wunderbare Weise entstanden. Andere erklärten die Außergewöhnlichkeit damit, dass Leonardo da Vinci es gemalt habe, ja er habe in dem eindrucksvollen Bild sein Selbstporträt hinterlassen. Ohne jede Überprüfung wurde diese Aussage in Großbritannien und in Italien kolportiert. Um seine Haltlosigkeit aufzuzeigen, hätte ein Blick in irgendein Lexikon genügt: Tatsächlich hatte das Haus Savoyen das Grabtuch vom Geschlecht der Charny erworben (die ihrerseits Nachfahren von Kreuzfahrern waren, die es aus Konstantinopel entwendet hatten). Leonardo da Vinci, der 1452 geboren wurde, war damals, zum Zeitpunkt des Erwerbs, elf Monate alt.

Der Abdruck auf dem Grabtuch ist schwach und hat keinen klar gezogenen Rand. In ein paar Metern Entfernung unterscheidet das Auge des Betrachters die leichten Unterschiede zwischen dem Abdruck und dem reinen Leinen, wir nehmen dann wahr, wo der Abdruck aufhört, wo also der Umriß ist. Wenn wir nun langsam näherkommen, verschwimmt der Abdruck auf unserer Netzhaut - das Auge kann die Grenzen zwischen dem Abdruck und der umliegenden Fläche nicht mehr unterscheiden, und wir sehen nichts mehr.

Man weiß daher, dass das Verschwinden des Abdrucks auf dem Grabtuch kein Wunder, sondern eben ein optisches Phänomen ist. Und zugleich wurde klar, dass auch kein Maler, da der Abdruck in der Nähe vollkommen unsichtbar ist, ihn während seiner Arbeit hätte sehen können. Wir müssten uns also einen Maler denken, der beim Malen nicht weiß, wo er die Farbe aufträgt. Das bedeutete, dass der Abdruck kein gemaltes Bild sein konnte.

In der Zwischenzeit hatten komplexe computergestützte Bildanalysen ergeben, dass die Helldunkeltöne des Abdrucks Spuren waren, die ein dreidimensionaler fester Körper hinterlassen hatte; der Abdruck ist daher im Gegensatz zu einer Fotografie an den hervorstehenden Stellen des Körpers dunkler und an den vertieft liegenden Stellen heller.

Aber dennoch spukte all die Jahre hin in vielen Köpfen die Vorstellung, das Abbild sei ein mit einer seltsamen und geheimnisvollen Technik gemaltes Bild. Doch im Oktober 1978 haben die eingehenden spektroskopischen und physikalischen Untersuchungen, die makro- und mikrofotografischen Bildanalysen mit der kühlen und unbeeinflussbaren Evidenz der Instrumente gezeigt, dass auf dem Abbild des Grabtuchs keinerlei Farbsubstanz vorhanden ist.

Es wurde auch behauptet, die Tatsache, dass das Grabtuch im «Fischgrätmuster» gewebt sei, einer aufwendigen und fortschrittlichen Webtechnik also, zeige, dass es auf jeden Fall ein im Mittelalter hergestelltes Produkt sei. Denn vor 2000 Jahren sei diese Technik noch nicht bekannt gewesen, man habe damals nur in der einfachen Leinenbindung gewebt: ein Faden oben, ein Faden unten. Auch angesehene Museumsdirektoren haben das - als «technische Berater» - behauptet. Aber es stimmt nicht.

Mindestens 70 Jahre vor dieser Auseinandersetzung hat man bei den berühmten Grabungen in Antinoopolis in Ägypten eine 2000 Jahre alte Nekropole gefunden. Die halb mumifizierte Leiche einer Frau ruhte mit dem Kopf auf einem kostbaren Kissen, das in der Technik des Fischgrätmusters gewebt war. 1938 wurden in der Asche von Pompeji Reste von Geweben gefunden, die in der gleichen Technik hergestellt waren wie das Grabtuch. Aber niemand hat davon Kenntnis genommen.

Man hat auch darauf hingewiesen, dass sich auf dem Grabtuch, vermischt mit den Leinenfäden, Reste von Baumwolle gefunden haben, die offensichtlich daher rührten, dass auf demselben Webstuhl vorher mit Baumwolle gearbeitet wurde. Und man sagt, das Grabtuch könne keine 2000 Jahre alt sein, denn damals sei im Mittelmeerraum Baumwolle weder angebaut noch verarbeitet worden. Aber auch das sollte durch einen ungewöhnlichen archäologischen Fund widerlegt werden.

Es ist jetzt mindestens 2300 Jahre her, dass Baumwollfäden ähnlich der Gaze in heutiger Zeit in Ägypten für medizinische Zwecke verwendet wurden. Man hat im Leinen, mit dem damals eine Mumie eingewickelt wurde, ein Stück Gaze gefunden, so wie wir heute in einem Operationssaal unachtsam liegengelassenes Verbandmaterial finden können.

Man hat ferner behauptet, es gebe keine frühen Dokumente, die die Existenz des Grabtuchs belegen würden. Vor dem Jahr 1300, vor seinem Auftauchen in Lirey, herrsche historische Leere, ein «schwarzes Loch». Mit akademischer und schlecht informierter Sicherheit wurde dies jahrzehntelang behauptet.

Das Gegenteil ist wahr. In den Archiven von halb Europa, im Fundus berühmter Bibliotheken, in seit einem Jahrhundert veröffentlichten - und nicht gelesenen - Forschungsberichten, in unterschätzten oder nicht richtig begriffenen archäologischen Funden lag eine ganze Menge - allerdings nicht geordnetes - Material vor. Aber niemand hat sich die Mühe gemacht, es auszuwerten.

Dann hat man behauptet, es sei nicht zu beweisen, dass es das Grabtuch von Turin sei, wovon diese frühen Quellen handelten. Aber damals gab es schon die überraschende Suche nach Mikrospuren und Pollen, die im Gewebe des Grabtuchs enthalten waren.

Der Schweizer Kriminologe Max Frei Sulzer entdeckte, dass auf dem Gewebe des Grabtuchs Dutzende von Pflanzenpollen aus der Gegend von Konstantinopel, des alten Edessa auf der Hochebene von Turan, vom Toten Meer und aus Jerusalem vorhanden waren. Das Grabtuch von Turin konnte nicht in Europa hergestellt worden sein.

Wenn man ein angebranntes oder versengtes Gewebe mit Wood-Licht, dem sogenannten «schwarzen Licht», bestrahlt, geben die Brandstellen in der Dunkelheit eine rötliche Fluoreszenz ab. Auf dem Turiner Grabtuch befinden sich die Brandstellen, die von seinem verheerenden zweiten Brand stammen, genau neben dem Abdruck. Bei einer Untersuchung 1978 in Turin sah man eindeutig, dass die Brandstellen fluoreszierend waren, der Abdruck kaum einen Millimeter daneben hingegen überhaupt nicht. Viele Jahrhunderte lang enthielten also die Spuren des Brandes von Chambery den Beweis, dass der Abdruck keine Fälschung ist, die mit Hilfe einer glühenden Bronzestatue aufgedruckt wurde.

Seit den Zeiten von Jean Cauvin, genannt Calvin, haben viele Menschen bei der Betrachtung des Grabtuchs, wenn sie den Brustkorb und die Löcher in den Handgelenken und Füßen betrachteten, gemeint, dass es sich um einen «gewöhnlichen malerischen Kunstgriff» handeln müsse: Das Rot sei kein Blut, sondern die Farbe Vermeil, ein von den alten Malern viel verwendetes Hochrot, eine färbende Substanz auf der Grundlage von Eisenoxid.

Am 10. Oktober 1981 erläuterte John Heller auf dem Kongress des «Shroud of Turin Research Project» (STURP) im Palmer Auditorium in New London, was die Untersuchung dieser trockenen, rötlichen Substanz auf einem Teilchen in der Größe von 180 Mikron ergeben hatte. An jenem Tag sahen wir zum ersten Mal das ganz deutliche Diapositiv mit den «rundlichen Körperchen», den roten Globuli, und Heller sagte kurz und trocken: «BLOOD». Blut, menschliches Blut von einem Körper, der grausam misshandelt worden war. Das Grabtuch war kein gemaltes Bild, keine Ikone.

Heller hatte nämlich festgestellt und nachgewiesen, dass sich unter den Blutkrusten kein Abdruck gebildet hatte, weil das an den Fasern anhaftende Blut diese geschützt hatten. Der Abdruck hatte sich nur dort gebildet, wo kein Blut vorhanden war. Also hatte niemand auf den Abdruck Blut aufgetragen. Und niemand hätte Wunden anatomisch so genau malen können, ohne vorher den Abdruck auf das Tuch zu bringen.

In den Wundflecken des Grabtuchs findet sich eine sehr große Menge Bilirubin, und für einen Wissenschaftler ist dies wirklich bewegend, denn es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass eine solche Menge erst dann entsteht, wenn der Körper eine lange Zeit die schrecklichsten Misshandlungen erleidet. Die lebhafte Farbe des Blutes war durch Bilirubin, das sich parahämisch mit Methämoglobin vermischt hatte, hervorgerufen worden. Der Zustand des Blutes war, wie Alan Adler gezeigt hatte, die Folge von 120 grausamen Schlägen mit dem «Flagrum», der Geißel, deren Spuren auf dem ganzen Abdruck des Körpers zu sehen sind.

Für die historische Existenz Jesu - und damit auch für die Glaubwürdigkeit der Evangelien - gibt es auch einen weiteren archäologischen Fund, der erst vor kurzem Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung wurde: